| 黄瀬戸 | −現代陶芸家列伝− |

| 〔黄瀬戸〕−安土桃山時代のほんの十数年間、突然現れ短期間で姿を消したやきもの。 |

| 美濃の窯跡から発見された「陶片」を元に、現代の黄瀬戸を追及する中堅〜若手作家の |

| 作品を「お父さんのやきものギャラリー」収集品から紹介します。すべて、私個人の収蔵品 |

| からのご紹介で、著名な「巨匠」「大家」の作品はございません。どうぞ、ご了承ください。 |

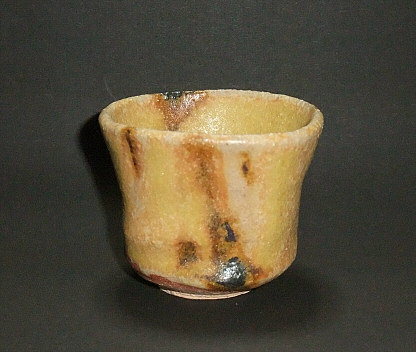

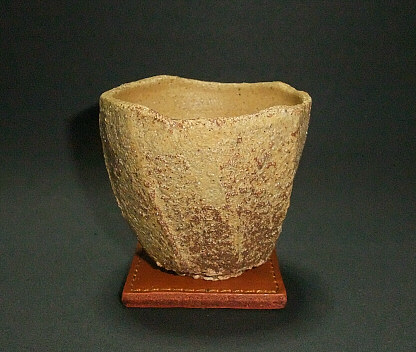

| 〔1〕 各務周海 (かがみ しゅうかい) | 〔2〕 堀 一郎 (ほり いちろう) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2006年 | 2009年 | ||||||||||||

| 黄瀬戸の名手、各務周海。奥行きを感じさ | 穴窯焼成の灰被黄瀬戸、匣鉢(さや)に入れな | ||||||||||||

| せる深い色合いは、他の追随を許さない。 | い焼成で、古雅を湛えた独自の味わいが持ち味。 |

| 〔3〕 原 憲司 (はら けんじ) | 〔4〕 山口真人 (やまぐち まこと) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2006年 | 2013年 | ||||||||||||

| まさに神業、素材・造形・焼成・・・・すべてにこだ | 瀬戸・赤津の窯元、西山窯の六代目。志野・織部・ | ||||||||||||

| わり、もはや桃山陶の域を超える現代の黄瀬戸。 | 瀬戸黒等で頭角を現し、精力的に新作発表を展 | ||||||||||||

| 開中。太田梁さんとは、霞仙陶苑での兄弟弟子。 |

| 〔5〕 太田 梁 (おおた りょう) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2012年 | 2013年 | ||||||||||||

| 桃山の名品に習いつつ、独自の味わいや品格を追求した黄瀬戸で | |||||||||||||

| 颯爽と表舞台に登場した太田さん。作陶へのこだわりは他に類を見 | |||||||||||||

| ない。一陶入魂の仕上がりから、作品への強い思いが伝わってくる。 | |||||||||||||

| 〔6〕 大嶋久興 (おおしま ひさおき) | 〔7〕 加藤康景 (かとう やすかげ) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2010年 | 2009年 | ||||||||||||

| さりげない佇まい見せる美濃伝統の黄瀬戸(無地・ | 美濃陶祖十四代の系譜を受け継ぎ、研究・ | ||||||||||||

| 六角)ぐい呑、古窯の地「五斗薪」で、自然体・円熟 | 研鑽を積んで独自の味わいを見出した作者、 | ||||||||||||

| の作陶の中から、多くの優品が生みだされている。 | 一目見て「陶祖」の作とわかる黄瀬戸である。 |

| 〔8〕 米田萬太郎 (よねだ まんたろう) | 〔9〕 荒川広一 (あらかわ こういち) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2002年 | 2011年 | ||||||||||||

| 師、鈴木五郎の助手を勤めた後独立、志 | 荒川豊蔵が多治見に開窯した「水月窯」、その三代 | ||||||||||||

| 野・織部・灰釉に加え、独特の風合いを感 | 目にあたる作者が伝統の薪窯により焼き上げた、地 | ||||||||||||

| じさせる黄瀬戸は他と一線を画している。 | 味ながら味わい深い景色・佇まいの黄瀬戸である。 |

| 〔10〕 富永善輝 (とみなが よしき) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2007年 | 2009年 | ||||||||||||

| 美濃伝統の窯元での修行を経て独立後、黄瀬 | |||||||||||||

| 戸・緑釉でその実力を一気に開花させた作者。 | |||||||||||||

| 特に黄瀬戸は薄作りで潤いのある発色が秀逸。 | |||||||||||||

| 〔11〕 樋口雅之 (ひぐち まさゆき) | 〔12〕 徳川 浩 (とくがわ ひろし) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2013年 | 2012年 | ||||||||||||

| 薪窯焼成での味わい深い志野・瀬戸黒を持ち味とす | 釉の流れ、色あいの変化とグラデーション、桃山写と | ||||||||||||

| る作者の、数少ない黄瀬戸。無地・六角で表面は艶 | は異なる現代の黄瀬戸を追い求める徳川さん。腰周り | ||||||||||||

| を湛えた「ぐい呑手」、作者の解釈による作品である。 | でピタッと止まった釉の溜まりが印象的な秀作である。 |

| 〔13〕 林 恭助 (はやし きょうすけ) | 〔14〕 山口 正文 (やまぐち まさふみ) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2008年 | 1997年 | ||||||||||||

| 今では、美濃陶芸協会をリードする林会長の2008年作 | やきものに関心を持ち始めて、初めて巡りあった「黄 | ||||||||||||

| の「黄瀬戸」ぐい呑。色濃く艶やかな上がりとなっている。 | 瀬戸」が、瀬戸・赤津の窯元西山窯五代目、山口正文 | ||||||||||||

| さん作(1997年)でした。明るい色合い、胴紐作り、胆 | |||||||||||||

| 礬(たんぱん)や鉄文のあしらい、私にとってこの茶碗 | |||||||||||||

| は「やきもの」の魅力に引き込まれる原点となりました。 |

| 〔15〕 西島 隆 (にしじま たかし) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2005年 | 2010年 | ||||||||||||

| 唐九郎に師事し、多彩な志野・織部・黄瀬戸・灰釉の | |||||||||||||

| 酒器・花器・食器等が持ち味。この香合は、とあるご縁 | |||||||||||||

| がきっかけで、特別にお願いして作っていただいた香 | |||||||||||||

| 合、味わい深い「油揚手」に仕上げていただきました。 | |||||||||||||

| 〔26〕 各務賢周 (かがみ まさかね) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2007年 | 2014年 | ||||||||||||

| 黄瀬戸の名手であった父の元で作陶に打ち込 | 2014年の締めくくりに、最高の焼き味と言える | ||||||||||||

| みつつ、土も釉も父と異なる素材を用い独自の | 賢周さんの黄瀬戸に出会った。造形・色合い・タ | ||||||||||||

| 作品にこだわってきた作者の、色合い・焼け・焦 | ンパン・焦げ、どれもこれまでにない完成度。父か | ||||||||||||

| げともに野趣に富んだ優品。本人曰く「これが窯 | ら黄瀬戸の技を受け継いで、見事な復活である。 | ||||||||||||

| から出てきた時のことは今でも覚えています。」 | |||||||||||||

| 〔17〕 加藤博一 (かとう ひろかず) | 〔18〕 鈴木伸治 (すずき しんじ) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2003年 | 2013年 | ||||||||||||

| 艶消しで落ち着いた薄黄色に胆礬(たんぱん)の | 紫志野・志野・織部、若い感性で大胆な作行が | ||||||||||||

| 緑が僅かに施され、器全体に枯淡の趣を湛える | 持ち味。初作から試行錯誤を重ね個展の度に進化 | ||||||||||||

| 職人技の黄瀬戸。備長炭の貴重な灰の不純物を | を遂げる黄瀬戸、今後が楽しみな作家さんである。 | ||||||||||||

| 丹念に取り除き、作者独特の釉調を出している。 |

| 〔19〕 鈴木 都 (すずき しゅう) | ||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 2014年 | 2014年 | |||||||||||||

| 今年、満30才。13才の頃から美濃古窯跡を巡り、2011年に土岐の地で本 | ||||||||||||||

| 格的に作陶をスタートさせた作者。土・灰・焼成の試行錯誤を繰り返し、自らの | ||||||||||||||

| イメージする黄瀬戸・志野を目指す。計り知れない可能性を秘めた新星である。 | ||||||||||||||

| 〔20〕 加藤亮太郎 (かとう りょうたろう) | 〔21〕 松原一哲 (まつばら かずのり) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2011年 | 2014年 | ||||||||||||

| 美濃伝統の幸兵衛窯、次代を担う俊英 | 淡い発色の薄手の器体、印花文に胆礬(たんぱん) | ||||||||||||

| の黄瀬戸は、独特の発色・風合いである。 | と鉄釉のさりげない装飾。桃山陶の黄瀬戸は、このよ | ||||||||||||

| うな感じで職人の手により作られていたのではないか | |||||||||||||

| と思わせる一点。入手したてのアップとなりました。 |

| 〔22〕 中村祐佐 (なかむら ゆうすけ) | 〔23〕 後藤秀樹 (ごとう ひでき) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2010年 | 2014年 | ||||||||||||

| 大型の壺からぐい呑の小品まで、色合い、光 | 美濃の伝統の古窯の地で、土や釉薬の素材の | ||||||||||||

| 沢、焦げ具合など窯焚きの度に工夫を加え、一 | 味わいを引き出す志野・黄瀬戸に精進する作者。 | ||||||||||||

| 点ずつ手塩にかけて焼き上げる作者の黄瀬戸 | 渋く控えめな色合い、腰周りに出た焦げ、鮮やか | ||||||||||||

| は、奇をてらわない素朴な味わいを湛えている。 | な胆礬(たんぱん)迷わず手にした一品である。 |

| 〔24〕 山田洋樹 (やまだ ひろき) | 〔25〕 鈴木 健 (すずき たけし) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2014年 | 2011年 | ||||||||||||

| 美濃陶祖十四代の作に心酔し、やきもの | 陶芸の家系を受け継ぎ、燃え上がるような緋色が印象的 | ||||||||||||

| 作りの世界に飛び込んだ作者。初々しさを | な志野で注目を浴びる作者の、数少ない黄瀬戸盃。後に | ||||||||||||

| 湛えた初作の黄瀬戸、記念の一点である。 | も先にもこの一点以外、まだお目に掛かったことがない。 |

| 〔26〕 関 守高 (せき もりたか) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2005年 | 2014年 | ||||||||||||

| キレの良い造形、独自の釉調、自らの創作 | 関さんの最初の黄瀬戸(右/2005年) | ||||||||||||

| の道を一歩一歩進む作者との、出会いの作 | から9年、釉調も造形も焼味も一段と深味と趣 | ||||||||||||

| 品の一つ。今から9年前の黄瀬戸である。 | を増した会心作。たゆまぬ精進が伺われる。 | ||||||||||||

| 〔27〕 桜井裕介 (さくらい ゆうすけ) | 〔28〕 岸野 寛 (きしの かん) | |||||||||||

|

|

|||||||||||

| 2003年 | 2014年 | |||||||||||

| 今から11年前の2003年、四日市での初個展で | 焼〆、白磁、粉引、志野、織部・・・全て薪窯焼成に | |||||||||||

| 巡りあい、その後2005年まで計4回個展を開催。 | よるフルラインナップの新作展で見かけた黄瀬戸。 | |||||||||||

| 当時、若干23歳にして、驚くべき質感の瀬戸黒・ | 薪窯でこの質感・色合いが安定的に出せる作り手 | |||||||||||

| 志野・唐津・黄瀬戸を次々と発表し、颯と活動を停 | はざらにはいない。ご本人曰く「掴みました」。 | |||||||||||

| 止した作者。年月を経ても作品は息づいている。 |

| 〔29〕 田中 孝 (たなか たかし) | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2011年 | 2012年 | ||||||||||||

| 炎芸術2011年秋号で、黄瀬戸の注目作家として掲載された田中さん | |||||||||||||

| 以降の活躍は目覚しい。黒い胎土に独自の黄瀬戸釉を施し艶を抑え | |||||||||||||

| た黄褐色に仕上げた朽葉釉。見慣れた黄瀬戸とは一味違った斬新さ | |||||||||||||

| が注目を浴びる。今年も、数々入選・入賞を果たし大活躍中である。 | |||||||||||||

| 〔30〕 有本空玄 (ありもと くうげん) | 〔31〕 深見文紀 (ふかみ ふみのり) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 2015年 | 2015年 | ||||||||||||

| 志野の名手、有本さんが手掛けた「黄瀬戸」である。 | 古陶や先人に学び、土・釉薬・焼成に幾度となく試行 | ||||||||||||

| うかがえば、釉薬は灰汁抜きした土佐備長炭を用い、 | 錯誤を重ね、納得いくまで挑戦した深見さん。見事な | ||||||||||||

| 志野と一緒に幾日も焼成されるため、焦げや釉溜な | 色合いと品格のある佇まいの黄瀬戸を発表した。手 | ||||||||||||

| ど変化に富み、見込や外周には灰釉のような表情も | に取ればその苦労が伝わるような質感・風合いを感 | ||||||||||||

| 現れる。共箱の中の栞には「一生一品」の言葉が添 | じる。黄瀬戸の作り手として、颯爽と名乗りを上げた。 | ||||||||||||

| えられ、やきものに打ち込む気概が伝わってきます。 |